Taxonomía de una ilusión

El «ilusómetro» se ha roto y ya no discierne la realidad de los delirios de una experiencia romántica.

Se reproducen como si no hubiera un mañana, las ambigüedades. Ya no sé si el lenguaje es cada vez más complejo o si yo soy quien va perdiendo la capacidad de razonamiento. Escucho las palabras como si me las gritaran bajo el agua y leo escritos como si permaneciera en un tren en movimiento —cuya iluminación irregular apenas deja divisar los asientos vacíos—. De repente entiendo una misma frase de mil y un formas y, otras veces, no le hallo sentido al idioma. Por instantes percibo el tacto como una oleada de calor y mi mente maquina escenarios fantasiosos, solo para luego ser recibida por una distancia milimétrica que, claramente, representa algo más allá de lo que mis ojos pueden ver.

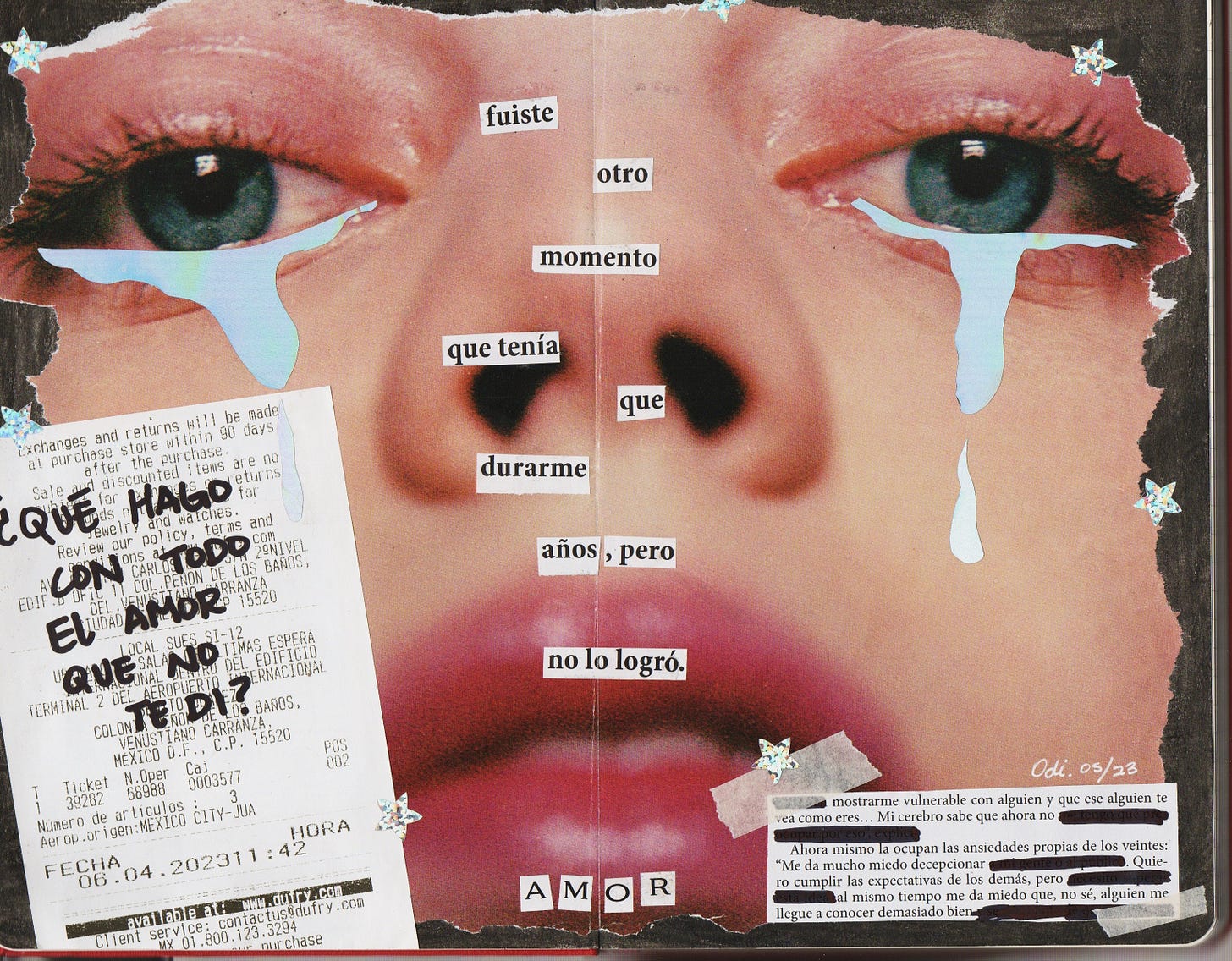

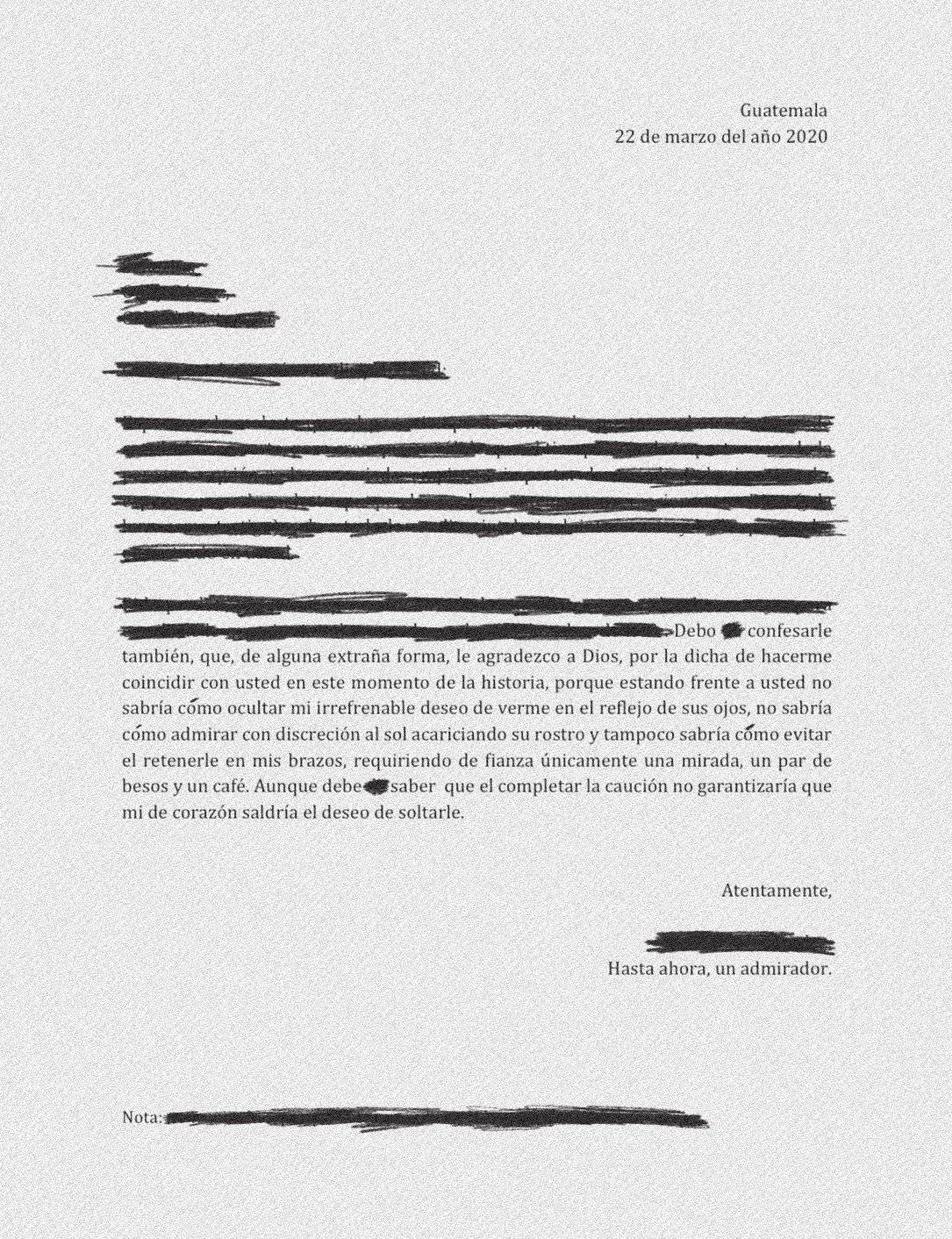

Son delirios de grandeza en un corazón que no me pertenece, en una mente que no me piensa, en una presencia que pesa más por su ausencia que por los fantasmas que deja su rastro. Son «ilusiones frágiles al beso del viento» como lee una carta. Porque son instantes robados de su vida dentro de una película —escrita, producida, dirigida y protagonizada por mí— de mera esperanza por una oportunidad. La interacción de un par de minutos es gasolina para la imaginación y me convenzo de que todo es posible. Hasta que el sueño se rompe y la ilusión se muere. Y el ciclo se repite, una y otra vez, como Sísifo en esa pendiente eterna. Las mentiras de las que me convenzo son tan frágiles que se diluyen con un simple gesto —o la ausencia de alguno—.

Pero de repente sus palabras son tan explícitas que da miedo. Que se siente en paz, feliz, que soy un hogar para él, que no quiere pensar en la posibilidad de que yo no esté en su vida. Y cuando menos me lo imagino, cierro los ojos y me veo cayendo. Cayendo al fondo de un lugar que desconozco, pero que extrañamente no me aterra, cayendo a una velocidad que no me permite ver lo que ocurre alrededor, sino solo lo distante que se va haciendo, cada vez más, la realidad. Si me concentro, si realmente lo hago, puedo sentir su mano contra la mía, puedo sentir el peso de su cuerpo sobre el mío, cómo se siente la parte en la que su cabello deja de crecer en la parte posterior de su cuello, la sensación de su barba contra mis palmas, puedo —casi— imaginar qué se sentiría tener su pecho desnudo contra el mío de nuevo, acariciar su cicatriz y acercarnos hasta confundir los latidos suyos con los míos.

Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Hay toda una ciencia detrás de la taxonomía de una ilusión. Y sí, muchas veces no tiene sentido, pero vaya si no está llena de esperanza. Esperanza sesgada por alucinaciones tontas de la mente, por estampas de las veces que «hemos compartido el mismo aire» —como dice otra carta. Quién diría que otra vez iba a salir aquella que intercambiaba correspondencia porque siente la necesidad de escribir; quién diría que iba, siquiera, a escribir de nuevo, tanto como lo he hecho en estos últimos meses de casualidad—. El problema de la ilusión es que no sigue reglas, no hay patrones… y el universo, que se empeña en permitir que lo más cotidiano se vuelva amalgama con alguna «señal» —tal vez el problema real sea la predisposición a buscar estas «señales» en lo más cotidiano y no viceversa—. El inconsciente une las piezas y a las tres de la madrugada me despierto con la sensación de no saber si una vez más me he puesto en ridículo confesándome, con la pregunta en los labios sobre si él sabe que hemos compartido un espacio onírico y sobre qué piensa hacer al respecto.

Pero callo. Dejo que el silencio caiga como un manto sobre ambos y me ahorro el impulso de informarle que una vez más he soñado con él. Porque mi conciencia es demasiado frágil para devolverle el chiste que sé que me dirá. Así que guardo el dato, no sin tener siempre la sensación de que él lo sabe, de que él estuvo allí, aunque realmente haya sido solo la imagen espejo de lo que creo que es frente a quien realmente es. Y evito la conversación, porque una cosa nos llevaría a la otra y prefiero aferrarme, con todo lo que tengo al alcance, a ese vacío de no saber qué hará o dirá después. Prefiero aferrarme a la idea, por un segundo más, de que no estoy inventando nada, sino que realmente hay algo más allá de lo que se percibe a simple vista. Me aferro a sus palabras y a sus gestos, que sé —creo, quizá, qué irónico— no están premeditados para frenar lo que ocurre entre ambos, sino al contrario. Porque cuando él me dice que me quiere, sabe que yo lo siento aunque no se lo diga; cuando busca que nuestros cuerpos choquen, sabe que ansiaba su tacto; cuando une sus labios con los míos, sabe que doy un suspiro de alivio por la espera; y cuando se despide, sabe que ya lo estoy extrañando, con el deseo irrefrenable de volvernos a encontrar pronto. Pero tal vez han sido invenciones mías: quizá nunca ha sentido lo mismo por mí y nunca lo hará.

Porque cuando él me pregunta: «¿qué haremos cuando uno de los dos se enamore?» cae como niebla densa la idea de que, eventualmente, alguno de nosotros dos va a enamorarse, de que existe la posibilidad latente de experimentar el amor con alguien más. El afirmar que «uno» de los dos va a enamorarse implica que el otro no lo hará —no al mismo tiempo, no él de mí ni yo de él—, que es una distancia que se interpone entre ambos y que, inclusive así, sería plausible el preocuparnos por el qué haremos. Como quien ata las cuatro muñecas con la ayuda de una soga con un nudo corredizo y el peso muerto del silencio desliza la cuerda hasta que las palmas se comprimen y la piel alrededor se ensancha, rojiza, morada, por la presión de la sangre.

Pero decido ignorarlo. Rechazar la idea de la posibilidad de alguien más y le doy un giro a la pregunta. Qué haremos cuando uno de los dos se enamore del otro. Y es una cuestión en la que me doy por aludida. Porque mi paranoia es tanta —¡y la de él también!— para desconocer que seré yo quien se enamore a destiempo, a tientas y a solas. Y le respondo que «no sé», porque saber es un verbo intransitivo que se refiere al comprender y retener en la memoria y yo no sé. Y él afirma, que él tampoco sabe, pero hace la salvedad de que no sabe «porque tú eres la que se enamorará». Y se confirman las sospechas, qué transparentes son las intensiones cuando se fabrican por amor. La predicción ya se venía cumpliendo; él lo sabía, yo lo negaba. Y mi primer impulso es preguntarle, de manera irónica, si quiere que me vaya —quisiera que su respuesta fuera un «nunca» acompañado de un beso, que me diga que siempre tendré un espacio dentro de él, que espera siempre el calor de mi cuerpo a la izquierda, justo al lado del corazón, pero una vez más esquiva la pregunta, la mirada, la presencia. Y tiene sentido que lo haga, nadie le diría a un amor no correspondido que se marche, sería estúpido para el ego. Quizá por eso, cuando presiente que me alejo, aparece. Quizá por eso, cuando he tomado la decisión de olvidarlo y olvidarme con él, se acerca. Toma mi mano y deja que lo quiera, que lo desee, que me acostumbre a él para encontrarnos cómodos en la presencia del otro y después alejarse. Una. Vez. Más.

Y quisiera —lo he tratado— no pensar en él como lo hago. De olvidar todo lo que alguna vez me dijo mientras estaba ebrio o medio dormido. He intentado sacar lo peor de él y convencerme de que no me conviene. De recordarme que las tres veces en las cuales le he dicho lo más importante de mí y he dejado abierta la ventana para dejarlo entrar en mi mente, al otro lado de la línea, él está dormido. De que ha escuchado lo que únicamente alimenta la idea que tiene de mí y eso lo hace sentirse conocedor de un tema más. De que no ha podido perdonar que dos veces me fui de su vida y por alguna razón se rehusa a creer en la posibilidad de que el universo nos esté dando una oportunidad más. Me convenzo de que lo que dice son mentiras porque no recuerda habérmelo dicho. Me convenzo de que es un hombre más, cuyo ego y arrogancia le han marcado el alma y no hay nada que se pueda hacer ya. De que miente cuando dice que no estaría a mi lado por complacerme, simplemente es demasiado caballero como para negar un beso. Me convenzo de que así como me llama «amiga» y ha traspasado los límites hacia la intimidad conmigo, seguramente lo ha hecho con otras. Me recuerdo de que a sus ojos y en su alma no soy suficiente compañía por lo que sigue buscando a alguien más —a pesar de aseverar que no tiene intención alguna de amar—. Me repito que es uno más, que obtuvo lo que quería y que posee el descaro suficiente para pretender que no ocurrió. De que pretende ser lo que no es y que prefiere ignorar quién era a sentarse frente a su vulnerabilidad. De que me tiene lástima. De que no me quiere. Ni lo hará. Porque no le nace. Porque no me lo merezco.

Trato de crear esta versión seductora de la peor versión posible —e inexistente— de él, para ver si así se mueren las invenciones idealistas. Pero sé que son mentiras que no tienen ningún fundamento —o tal vez sí, pero siguen sin confirmarse—. Así que el deseo de serle indiferente me dura, quizá, un par de días y llego a la conclusión de que, eso, no lo merece. Porque la persona que se ha mostrado ser conmigo no es eso. Porque lo que ha compartido conmigo no es eso. Porque, aunque quisiera que fuera así para ignorarlo y marcharme una vez más, no puedo, ni quiero.

Porque cuando él escribe que hay un mar, yo escucho el agua. Porque antes de decir un chiste, yo ya estoy riendo. Porque antes de que él cruce la puerta y se marche, yo ya lo estoy extrañando. Porque puedo imaginarlo sonreír sin la necesidad de verle. Porque sé que en su libertad, por apenas unos instantes, me escoge. Porque sé que es feliz a mi lado y yo encuentro paz en él. Porque, sin quererlo ni saberlo, me hizo volver a escribir. Porque, quizá, estoy persiguiendo una ilusión que no me inventé yo sola:

Pero las ilusiones son eso y nada más, ilusiones. Sé que me quedan más escritos hasta deshacerme del cariño que le guardo y el futuro que no conoceremos. Porque sé que él no es capaz de lastimarme lo suficiente como para hacer que quiera irme, ni yo soy lo suficientemente fuerte —o tonta— como para despedirme una tercera vez de él, no cuando llegamos tan lejos y a su vez recorrimos un camino tan corto… Tal vez y algún día alguno de los dos se arme de valor para dar el siguiente paso —sea cual sea el camino—, pero el peso del sentimiento no ha dejado mi pecho.

Este texto lo escribí y compartí el 1 de febrero de 2023 en mi perfil en Medium, pero quise traerlo al substack porque quería compartirlo contigo.